新北京的高昂代价

《 中华读书报 》( 2011年12月28日19 版)

正如澳大利亚作家白杰明(Geremie Barmé)所言,北京城“对于古典世界的任一文明而言,都是最特别的一种纪念”。这个国家对自己历史的兴趣越来越浓,许多人都在为复兴传统而努力。也许,眯上眼睛并用魔法去召唤一个已经失去但未完全逝去的城市,还是可能的。

张 彦(Ian Johnson)文

蒲 瑶 译

一

一个周末,我沿着胡同在前门商业区转了转,这里曾是北京的商业中心,许多享誉全国的老字号也仍然开在这里。主要的小街之一大栅栏街已被翻修成一条典型的“老北京”式的街道:临街的建筑都不高,装饰得也有些过度,但著名的百年老店里仍然出售着布鞋、药材、帽子和糖果,给人一种媚俗的感觉,不过,建筑多少还是真的,商店里拥挤着来自全国各地的顾客和游客。

然后,我拐到前门大街上,这条主干道北起天安门广场南端,南至天坛。我早就知道前门大街修整过了,但之前只有匆匆一瞥。这一次,我从头到尾走了一遍,竟有种完全不知身在何处的感觉。那些老旧的建筑向来就没有什么美感可言——大多艳俗不堪,而且无一不是年久失修——但还有一种确定的真实。这次,我走在前门大街上,竟找不到一栋这样的老楼了。

这里像是一个影视拍摄基地,街道两旁是清一色的两三层高的全新的小楼,正面是仿古的灰色外墙。H&M、Zara、劳力士,小楼里这些太过熟悉的全球连锁店更加剧了这种阴郁。

走到街尽头,我转身回望:崭新的楼房后面是大片的空地,被推倒的院落和商店瓦砾散落其间。曾经街衢纵横的拥挤街市——这座城市最鲜活大气的闹市——现在几乎已被夷平。就在我在街头驻足时,走过一对夫妻,男人操着浓重的京腔问女人这是什么地方。女人回答道:“前门。”“怎么可能!前门怎么变成这样儿了!”男人冲口而出。

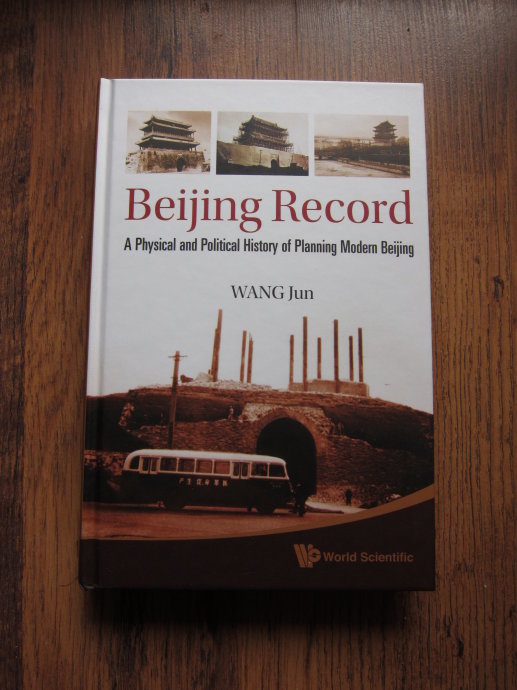

这个问题正是这部新近译介的作品——《城记》的主题,这本书的著者王军是一名42岁的中国记者,现供职于新华社下属的《瞭望》周刊。

城市规划就是这样一个问题。大城市的房价奇高,普通人最多只能买得郊区塔楼的公寓。有时候,几乎全国人民都在讨论城市住房和安居问题。

上世纪90年代末,我正在写一部关于中国的书时,见到了王军。每隔几个月,他似乎都能从档案中得出新发现,显示许多北京当下的问题都有漫长的历史根源。作为记者的他,总是在聚焦当下事件之间的联系,但他的作品同时也凸现了更深层次的问题。

2003年,王军的《城记》出版,并出人意料地成为了畅销书,迄今已印刷了九次。它和简•雅各布斯(Jane Jacobs)的《美国大城市的生与死》(The Death and Life of Great American Cities)相似,那部经典之作曾影响了人们对城市环境的思考。对于中国刚刚兴起的城市保护运动来讲,《城记》一书至关重要,在过去六年出版的每一本关于北京的书(这类书有很多)几乎都会援引《城记》。英文版的《城记》是众多记叙这座城市苦难史中最新的一部,但与大多数不同的是,这是一部由中国作者写给中国读者的书。这说明,这个国家对自己历史的兴趣越来越浓,并且有探究至少某些敏感问题的自由。

这部被译作Beijing Record的书,配有上世纪50年代北京城拆毁过程中的珍贵图片,记录了建筑学家、城市规划家梁思成为保护北京旧城而进行的斗争和最终无力回天的痛苦。

二

20世纪初,中国思想艺术界的星空瑰丽非凡,梁思成便是其中一颗明星。梁思成的父亲梁启超是晚清最重要的改革家,他提倡君主立宪制、现代教育和出版自由。和他的父亲一样,梁思成曾出国求学,并带回了先进的研究方法。正是由于梁思成在20世纪30年代所做的工作,中国的传统建筑才得以科学地确定了年代,建筑风格才得以以系统方式加以描述。梁思成的许多著作至今仍具有重要价值,尤其是他为那些由他首次研究并确定年代的著名殿宇寺庙绘制的简洁优美的结构图。

梁思成的妻子是他在宾夕法尼亚大学的同学,美丽的林徽因女士,一名建筑学家和诗人(美国艺术家、雕刻家林樱的姑母)。这对学者伉俪是民国时期的明星,他们的故事也因林徽因与活跃的诗人徐志摩的罗曼史至今仍为人们津津乐道。梁林与国际社会也有密切联系,美国的中国学奠基人费正清及夫人费慰梅就是他们非常亲密的朋友,梁思成还被当时的中国政府派往美国担任联合国大厦设计顾问团的中国顾问。

1949年,蒋介石战败,梁思成的许多同仁都逃到了台湾,另一些人留在了大陆,梁和林留下来了。起初,梁林还参与设计了中华人民共和国国徽、紫禁城的入口、毛泽东宣布新中国成立的所在地——天安门,以及天安门广场上的人民英雄纪念碑。

但梁的麻烦很快就来了。他反对在国徽设计上加入天安门的元素,因为这会使这座旧城成为新中国的焦点和行政中心。(译注:梁思成在1950年6月11日全国政协国徽组讨论会上,是这样陈述反对意见的:“我觉得一个国徽并非是一张图画,亦不是画一个万里长城、天安门等图式便算完事。……而天安门西洋人能画出,中国人亦能画出来的。故这些画家所绘出来的都相同。然而并非真正表现出中华民族精神,采取天安门式不是一种最好的方法。最好的是要用传统精神或象征东西来表现的。同时在图案处理上感觉有点不满意,即是看起来好像一个商标,颜色太热闹庸俗,没有庄严的色彩。”后来,周恩来说服了他,他带领清华大学教师设计了国徽的最后方案,将天安门置于一面巨大的国旗之下,使这个皇权专制时代的皇城大门,获得了全新的意义。)他认为应将旧城保留下来,在城西另建政府中心,这一主张激起了对他的一系列攻击。正如巫鸿在《重建北京》(Remaking Beijing)一书中明确解释的那样,梁思成的方案是注定要失败的。最终决定把政治中心从紫禁城内皇帝的宝座搬到紫禁城前面的天安门广场上,这需要推倒所有通往广场的建筑和城门,建一条宽阔的东西向马路,即今天的长安街。关键是,这意味着整个政府机构将置于内城,而不是另辟新址。很快,领导人便搬进了紧邻紫禁城的皇家园林。

香港学者洪长泰也撰文指出,最初苏联顾问也支持将新政府中心建在旧城中,但即便如此,他们也仍为中国伙伴对宏大规模的痴迷感到惊诧不已。一切都要求大:天安门广场、长安街,以及为庆祝建国十周年以“多快好省”为口号建起来的“十大纪念建筑”都是如此。

《城记》一书详细记载了这些让人叹息的事如何一步步发生,打击如何一个个接踵而来。最让人痛心的莫过于庆寿寺的命运。这座建于公元12世纪的寺庙中有一对独具特色的双塔。元朝定都现在的北京时,重新设计了城墙,以保护这座佛家寺庙。但在修建长安街时,这座寺庙(毗邻今天的西单图书大厦)被夷平。王军记叙了梁思成如何恳求保存该寺庙,但这一请求仍于1954年被否决。寺庙被毁,梁亦愈加受排斥,陷入更深的绝望。

1955年林徽因患肺结核去世后,梁思成又遭受另一打击,被迫接受一系列屈辱的自我批评。后来,梁再婚,他的第二任妻子在1966年“文化大革命”时期“红卫兵”在他的病床前不断折磨他的时候,为他提供了一些精神上的支持。1972年,70岁的梁思成因心肺疾病去世。

与梁的故事相穿插的是王军从史料中挖掘出的旧事。其中一个记载了北京最伟大的城门之一——西直门的拆毁。书中还收录了巨大的城门被剥得只剩木制骨架的珍贵图片,王军甚至还列了一张表单,说明建筑拆毁后原材料重新使用的情况。

三

是什么导致了这样的自我毁灭?自19世纪中期以来,中国遭受了诸多凌辱,这暴露出中国在经济和军事上都无法与有力地结合了科学方法和工业资本主义的西方和日本相匹敌。改革者们一次次地尝试通过引进西方技术、保存中国传统的方法来应对这一挑战,都失败了。皇权体制的僵化和日本及西方列强的不断侵扰完全抹煞了这些有限的努力。在很多人看来,问题出在过去上,过去的一切,包括语言、艺术、建筑、宗教、政治、家庭结构、服饰、音乐等都是中国落后的根源。

北京城的经历便是这一否定过去的思想的最好例证。整个城市——24平方英里的城区,从基于占卜和神话安排的城市布局到数以万计的绿荫覆盖的院落——都是中国传统理念体系的现身说法。正如澳大利亚作家白杰明(Geremie Barmé)所言,北京城“对于古典世界的任一文明而言,都是最特别的一种纪念”。这意味着这座古城注定会消失,虽然旧城很大,当年的运动也并未完全将其掏空。

上世纪70年代末的北京城面目仍是可辨的。1984年,我第一次住在这里时,这座城已经被剥过一遍皮了,但仍有上千条胡同连接着四合院。城里的居民举止也仍像林语堂在他1961年出版的《帝国京华:中国在七个世纪里的景观》(Imperial Peking: Seven Centuries of China)描述的一样。他们吃着同样的食物,有着同样的爱好,操着同样急速、精准的口音。一切都呈现出一种颓败失修之态,但仍可想象这座城市之后的复兴。

到底发生了什么?对过去的仇视(至少是忽视)仍在发挥着影响。至少,政府官方是支持旧城保护的,但破坏仍在继续。

通常对此有两个解释。一是,在中国,实体建筑本身不及它的概念重要。正如托马斯•坎帕内拉(Thomas Campanella)在他的《混凝土做的龙》(The Concrete Dragon)一书中记录的那样,通常,以各种形式彻底翻修历史建筑的传统在中国及其他亚洲国家中由来已久。中国人会常常指着一间20年前重修的寺庙说它有着千年的历史。

然而,对梁思成和王军的努力的支持表明,许多中国人并不认可这套文化论调。破坏就是破坏,古建筑是伟大的中国文明的产物,他们在奋力地保护着。王军激烈地批评了最近的前门工程,他的声音并不孤独。在北京和其他城市,都有一个小规模但有力的历史保护团体在努力保护着古老的建筑和传统的生活方式。他们的声音鲜见于媒体,但他们获得了许许多多受过教育的都市人的认同。

另一个论点是,无论怎样,像北京这样的城市确实需要城市改造,京城里的许多老建筑的情况实际上已经惨不忍睹。瓦片常常从屋顶上滑下来,在某些居民区里,波状铁皮是最常见的盖屋顶的材料。居室内有了自来水但厕所常常是公用的蹲坑,几无隐私可言。在过去的半个世纪里,唯一真正改善的是用电暖设备取代了煤暖系统。

然而,这需要回答一个问题,为什么穷人要被赶出去,不能让他们的家变得现代化?美国的城区再发展工程被认为是一种消灭“贫民窟”的方式,吸引条件优渥的郊区居民返回城市。在匹兹堡的金三角和下山再发展项目中,28000 名贫民以城市改造的名义遭到驱逐。据坎帕内拉估计,如果在北京进行面积相当的城区改造,将会有18万人被逐出家园。

也常有人说,这至少使穷人的住房条件得到了改善。实际上,确实兴建了一些卫星城,新城的公寓里有室内卫生间,冬天的供暖条件也更好。但这种非此即彼的思维忽视了其他的可能性——例如,可以使北京旧城,至少是其中大部分地区,实现现代化,并允许居民继续居住。而北京的情况是,出现了一个双层城市:中心区是全球资本精英,外围是普通百姓。

四

20世纪50年代初,北京展览中心一类的新建筑采用了斯大林式的风格,以表达对盟友苏联的忠诚。后来,人民大会堂这样的纪念性建筑里加入了民族元素(通常是琉璃瓦和斜屋顶),表示与苏联的决裂。如今,政府又邀请明星建筑师将北京打造成国际性的大都市,因此,我们看到库哈斯设计的中央电视台新址和赫尔佐格、德梅隆设计的奥林匹克体育场“鸟巢”。虽然这些建筑看似与20世纪50年代的建筑风格迥异,但这些建筑本身的功能几乎都是仪式性的,它们的主要目的是荣耀这个国家。

坎帕内拉,北卡罗来纳大学一名城市规划学教授,说奥运前的中国掀起了“人类历史上最大规模的建设热潮”。但正如罗宾•维瑟(Robin Visser)在她的新书《城市包围农村》(Cities Surround the Countryside)中指出的,喜新除旧并不新鲜,只是几乎没有人去考虑“它所造成的巨大痛苦和动乱,以及历史遗迹遭受的损失。一座城市要形成其独特性需要几百年的积淀”。

中国有着悠久的哀悼废城的传统。12世纪一部名为《东京梦华录》的书哀叹了北宋都城开封的失落。清朝时期的北京达到了其发展史上的顶峰,但它的明朝历史仍被一部17世纪的著作Record of a Remembered Dream of the Capital所赞颂。近来,西方出版了许多关于哀叹或单纯描述这座城市的过去的书。

这些作品不仅是对哀叹的警示,还展现了文化如何以不同的形式存留下来。这需要我们去探究、去想象,然而,一些古老的信条在北京仍然占有支配地位。环路仍然是以紫禁城城墙为内圈的一环环同心圆,古老的纵贯南北的中轴线,穿过了皇帝的龙椅,穿过了紫禁城里一道道大门、一座座大殿,也衔接了梁思成的人民英雄纪念碑和“鸟巢”。这座城市仍然平坦开阔,大不同于高楼密集的上海。北京人也一如林语堂在1949年以前描写的那样直接坦率。

像王军这样的人驳斥了那种认为中国在不可救药的文化自卑中不能自拔的观点,以及那种认为破坏行为代表与这个国家数千年历史文化彻底决裂的观点。他们表示,许多人都在为复兴传统而努力。

他们的成功微不足道,却弥足珍贵。王军心中的英雄梁思成的故居被画上了拆字,王军组织了舆论攻势,批评那些批准拆除的地方官员,情况得以改变。这是一个小小的胜利,暂时停止的对钟鼓楼街区的拆毁也与之相似。也许,眯上眼睛并用魔法去召唤一个已经失去但未完全逝去的城市,还是可能的。

(原载于《纽约书评》[The New York Review of Books],译成中文后有删节)

作者为普利策新闻奖获得者,著有A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West; Wild Grass: Three Portraits of Change in Modern China

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号